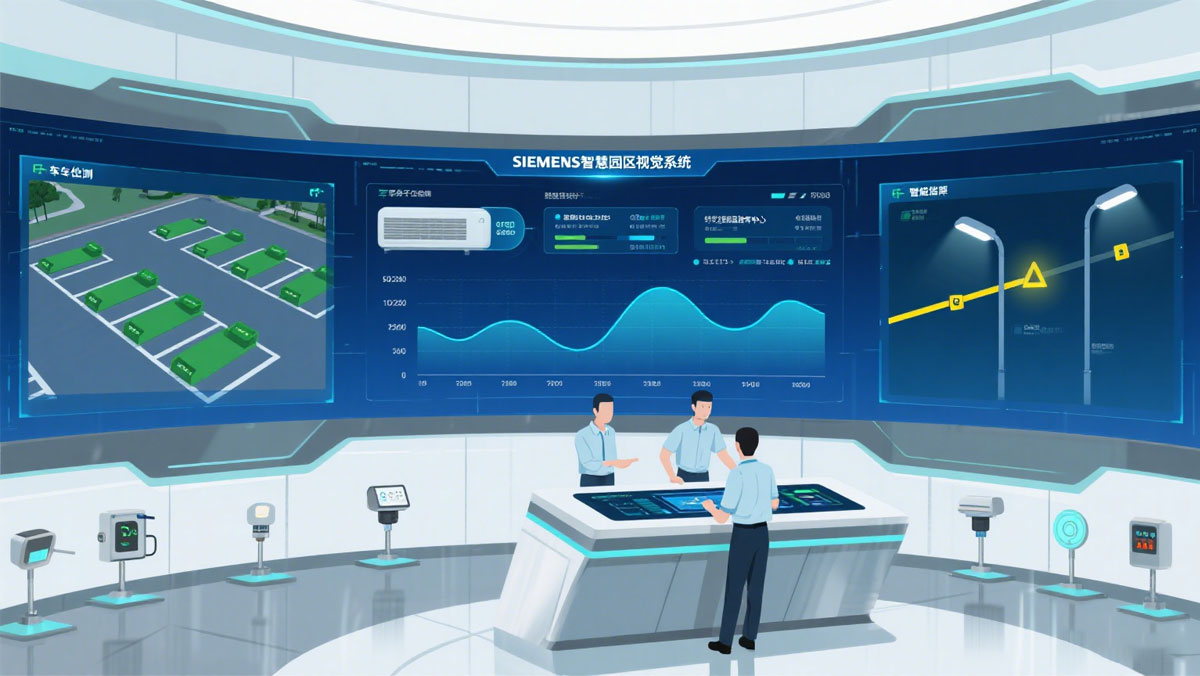

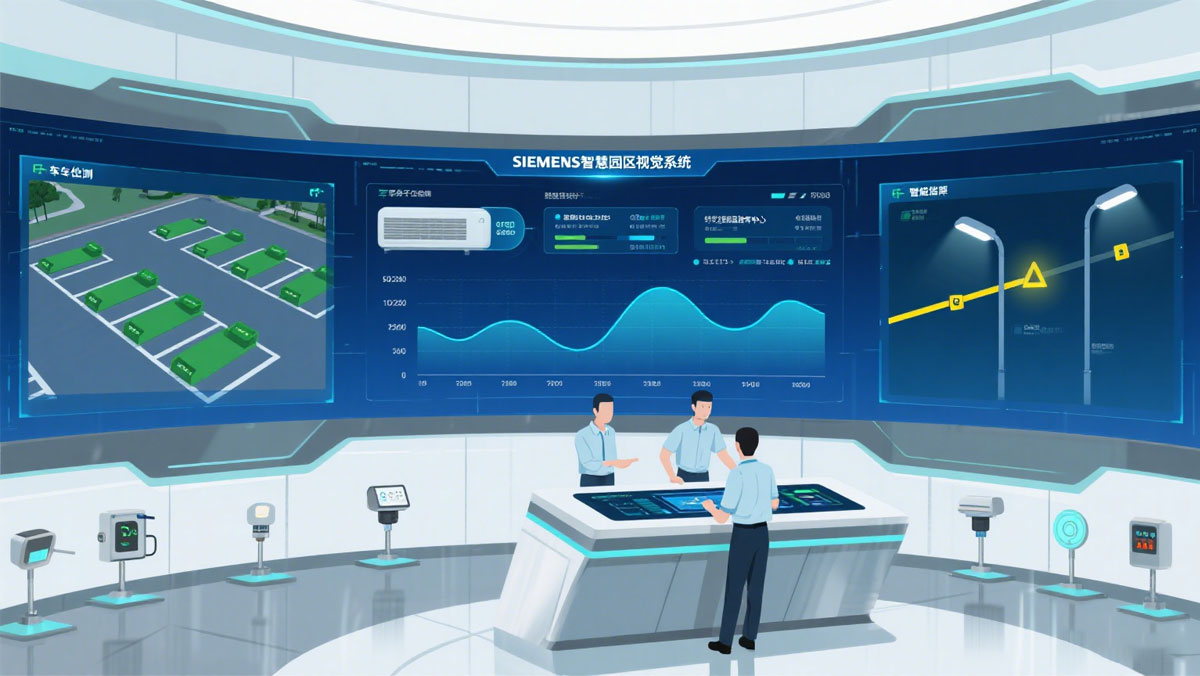

针对传统园区的痛点,依托智慧园区管理平台,可构建全场景数字化解决方案,涵盖运营管理、能耗管控、服务协同等多个维度,以下从功能模块、技术架构及总结三方面展开说明。

(一)功能需求模块

1.智能中枢模块

作为智慧园区系统的 “大脑”,该模块集成多模态大模型与边缘计算技术,实现跨系统协同与高效决策。在南山区政务云园区,部署的 6710 亿参数大模型可 3 秒内匹配 1200 项服务,企业办事效率提升 70%;同时采用华为云 IEF 边缘计算平台,支持 1vCPU+128MB 内存的轻量部署,计讯物联 5G 边缘网关可接入 12 类设备,在供排水、暖通等场景实现 “秒级数据分拨 - 分钟级问题处置”,某园区应用后设备响应速度提升 60%,能耗优化率达 15%-20%。

2.安防管理模块

融合人脸识别、行为分析算法,构建 “事前预警 - 事中处置 - 事后追溯” 的闭环安防体系。南山智谷园区通过该模块实现 “无感通行”,同时 AI 算法可自动识别吸烟、翻越围墙等异常行为,响应速度提升 60%,安全事件发生率降低 90%;系统还支持视频快速检索,爱莫科技 “超级保安” 系统在某园区应用后,视频检索时间从 2 小时缩至 10 秒,误报率从 25% 降至 2%,大幅提升安防效率。

3.通行管理模块

打通访客预约、停车引导、门禁通行全流程,实现 “一站式” 高效通行。访客通过小程序提前预约,系统自动生成含权限的 “通行码”,联动停车场系统预留车位、同步门禁权限,入园时间从 8-10 分钟压缩至 30 秒内。某商务园区应用后,企业行政人员日均处理预约单时间从 2 小时减至 20 分钟,访客满意度提升至 95% 以上。

4.能源监测模块

部署智能电表、智能水表、能耗传感器等设备,构建动态能耗监测与调控体系。系统实时采集各区域、各设备能耗数据,生成能耗趋势图与异常预警,某制造园区接入后,通过分析设备运行数据,优化生产时段用电策略,月度综合能耗降低 18%,年碳减排超 1500 吨;同时支持能耗报表自动生成,人工抄表工作量减少 90%,数据误差率降至 1% 以下。

5.设备运维模块

基于物联网与预测性维护算法,实现设备全生命周期管理。系统实时采集设备运行参数(如电梯运行速度、空调温度等),通过算法分析设备健康状态,提前 72 小时预警故障风险。某园区电梯运维中,该模块应用后故障率下降 50%,维护成本降低 30%;还支持运维工单线上派发、进度跟踪,某园区设备维修完成率从 75% 提升至 98%。

6.企业服务模块

搭建 “园区大脑” 线上平台,集成 OA、CRM、政策对接等功能,为企业提供 “一站式” 服务。奕斯伟计算园区通过该模块整合企业入驻流程,从资料提交到审批完成时间从 15 天缩至 3 天,入驻效率提升 40%;平台还推送定制化政策信息,某科技园区企业政策申报成功率从 30% 提升至 65%,同时支持物业报修、会议室预约等功能,企业服务响应时间从 24 小时缩至 2 小时。

7.生态协同模块

整合供应链、金融、人才等资源,构建园区企业协同生态。深圳湾科技生态园通过该模块搭建统一支付结算平台,链接园区内企业与供应商,结算周期从 15 天缩短至 3 天;还建立企业资源匹配库,某电子园区内企业通过平台对接零部件供应商,合作达成率提升 25%,供应链成本降低 18%;同时支持企业间技术交流、项目合作发布,某园区年内促成 12 个合作项目,带动产值增长超 5000 万元。

8.环境监测模块

部署空气质量、噪音、温湿度等传感器,实现园区环境全域监测。系统实时显示各区域环境数据,超标时自动触发预警并推送至管理端,某园区应用后,环境投诉量从月均 30 条降至 5 条以下;还支持环境数据历史查询与分析,某食品园区通过分析冷库温湿度数据,优化制冷策略,食材损耗率降低 12%,同时满足环保部门数据上报要求,申报效率提升 80%。

9.招商管理模块

整合企业资源库与园区资源信息,实现智能招商匹配。系统录入园区可用场地、配套设施等信息,同时收录企业行业类型、规模、需求等数据,通过算法自动匹配适配企业。某产业园区应用后,招商线索精准率提升 40%,招商转化率提升 20%;还支持招商进度跟踪、客户画像分析,招商团队跟进效率提升 35%,年内成功引入 15 家优质企业。

10.物业运维模块

实现物业巡检、报修、费用管理等线上化操作。巡检人员通过移动端接收巡检任务,扫码记录设备状态,某园区巡检漏检率从 30% 降至 5%,巡检效率提升 50%;业主通过小程序提交报修申请,系统自动派单,某小区物业报修完成率从 80% 提升至 96%;同时支持物业费、水电费线上缴纳,某园区缴费率从 85% 提升至 99%,物业工作效率提升 60%。

11.数据分析模块

对园区运营、能耗、企业等数据进行多维度分析,为管理决策提供支撑。系统生成各类数据报表(如能耗分析表、安全事件统计表等),某园区管理层通过报表发现停车场照明能耗过高,优化后月节电 2 万度;还支持自定义分析维度,某园区通过分析企业入驻时长与服务满意度关系,调整服务策略,企业续约率提升 15%,为园区长期运营提供数据依据。

(二)技术架构设计

解决方案采用 “四层架构” 体系,确保智慧园区系统稳定高效运行:

感知层:部署 500 + 物联网设备,包括智能摄像头、能耗传感器、温湿度传感器等,覆盖园区安防、能耗、环境等场景,实现全域数据实时采集,数据采集频率达秒级,确保数据及时性。

网络层:采用 5G+Wi-Fi 7 混合组网,保障数据高速传输,网络时延 < 10ms,支持 10 万级设备并发接入,满足园区大量设备同时联网需求,同时具备网络冗余设计,避免单点故障导致数据中断。

平台层:基于微服务架构开发,支持弹性扩展,可根据园区规模动态调整资源,日均处理数据量达 10TB,响应时间 < 2 秒;采用分布式存储技术,确保数据安全存储,同时支持数据接口开放,便于与第三方系统对接。

应用层:提供 PC 端、移动端、大屏端多终端访问,适配不同用户需求(管理层用大屏总览、企业用移动端办事、物业用 PC 端管理),界面设计简洁易懂,用户培训后即可上手,用户满意度达 92% 以上。

(三)解决方案总结

本解决方案以智慧园区系统为核心,通过 11 大功能模块覆盖园区运营全场景,解决传统园区效率低、能耗高、服务弱等痛点;“四层架构” 保障系统稳定高效,适配不同规模园区。应用后可提升管理效率 30%-50%、降低能耗 18% 以上,为园区数字化转型提供全面支撑。

扫码咨询在线客服

扫码咨询在线客服

扫码关注飞雁科技

扫码关注飞雁科技